【分解能って】

顕微鏡の性能は顕微鏡の仕組みで書いたように倍率ではなく、その分解能であらわされます。ここで、もう一度説明します。

分解能は対物レンズの開口数(対物レンズにNA=0.65などと書いてあります.)と、見ている光の波長(色 λ=0.5μm)によります。赤い光よりも青い光のほうが波長(λ)が短く、より細かいものを見る事ができます。この分解能δは

δ=λ/(2・NA)

で表さます。

そこで、私が良く使用している対物レンズとして、右に書いた4本の対物レンズの分解能が実際どの程度あるか調べてみましょう。

まず、上の分解能δは2つの離れた点や線をきちんと2つに分解する能力で、大きさδのものが確認できるという能力ではありません。そこで、2点間の距離がわかる試料が必要になります。

| 対物レンズ | Olympus Ach4 |

Olympus PlanApo10 |

Olympus PLL20 |

Olympus FlPLL40 |

| 倍率 | x4 | x10 | x20 | x40 |

| 開口数 | 0.1 | 0.32 | 0.4 | 0.75 |

| 分解能(@0.55μm) | 2.75μm | 0.86μm | 0.69μm | 0.37μm |

【測定するための試料】 上で述べたように、2点間の距離がわかる試料が必要になりますが、上の表に書いた分解能にちょうど良い試料というのは、普通ありません。そこで、フィルム状の回折格子を使うことにしました。この回折格子は1mm当たり1000本の溝が掘ってありますので、溝と溝の間隔は1μmで、溝の太さが0.5μmになります。これを左の写真のようにスライドグラスの上に載せ、カバーグラスを掛け、周りをテープで止め空気で封入しました。

上で述べたように、2点間の距離がわかる試料が必要になりますが、上の表に書いた分解能にちょうど良い試料というのは、普通ありません。そこで、フィルム状の回折格子を使うことにしました。この回折格子は1mm当たり1000本の溝が掘ってありますので、溝と溝の間隔は1μmで、溝の太さが0.5μmになります。これを左の写真のようにスライドグラスの上に載せ、カバーグラスを掛け、周りをテープで止め空気で封入しました。

フイルム状の回折格子の屈折率がガラスに近いためカナダバルサムやグリセリンゼリーを使用すると、回折格子の溝が封入剤で満たされて光が屈折しなくなり観察できなくなります。ちょうど、サランラップのような透明なビニールを水に入れるとどこにあるかわからなくなるのと同じ現象です。そこで、カバーグラスを掛け、両端をテープで止めて空気で封入しました。カバーグラスを掛けるのは、通常、顕微鏡の対物レンズはカバーグラスを掛けたときに最大の性能を発揮するように設計されているためです。

【観察】

残念ながら、上に書いたように分解能を測定するためのフィルム上回折格子の溝の間隔が1μmなので、それ以上の分解能を確認はできません。しかし、1μmが分解できるかどうかはわかります。そこで、上で作成したフィルム上回折格子のプレパラートで測定しました。

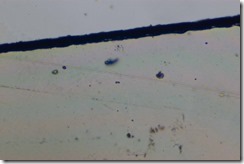

右にそれぞれの写真を示してあります。それぞれの写真は

対物レンズ Olympus FlPLL40

Olympus FlPLL40  Olympus PLL20

Olympus PLL20 Olympus PlanApo10

Olympus PlanApo10  Olympus Ach4

Olympus Ach4

接眼レンズ

Olympus FK6.7

カメラ長

125mm

で撮影し、それぞれの写真を

1/10

1/5

2/5

1/1

に縮小し、中央部の300x200pixをトリミングしたものです。従って、それぞれの溝の間隔が同じになるようになっています。下に行くほど分解能が悪くなっているのが判りますが、一応、分解能が2.75μmのOlympus Ach4以外はきちんと解像しているのが判ります。

この撮影をしていて問題だったのが、人間の目の分解能です。Olympus FlPLL40の場合は分解能も倍率も高いためフォーカスをあわせるのが比較的楽です。顕微鏡を覗いていてもきちんと分解して見えます。しかし、Olympus PlanApo10では、眼視で分解するのは辛いものがあります。高倍率の接眼レンズが必要だと思います。