【科学のつまみ食い】

レーウェンフックの顕微鏡

2003年9月5日に

女子高校生からご質問を頂きました.。

初めまして。

突然のメールの失礼をお許し下さい。唐突で申し訳ありません。

インターネットで、「レーウェンフック、顕微鏡」で検索し、辿り着き、ホームページを拝見致しました。

ご迷惑でなかったら、教えて頂きたいのですが、宜しいでしょうか?

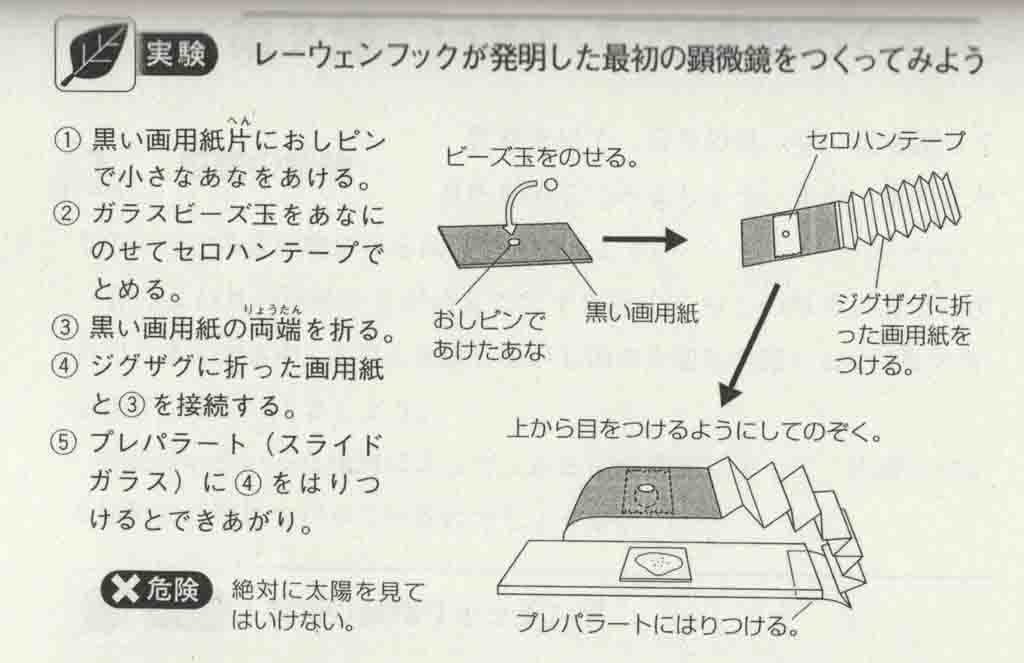

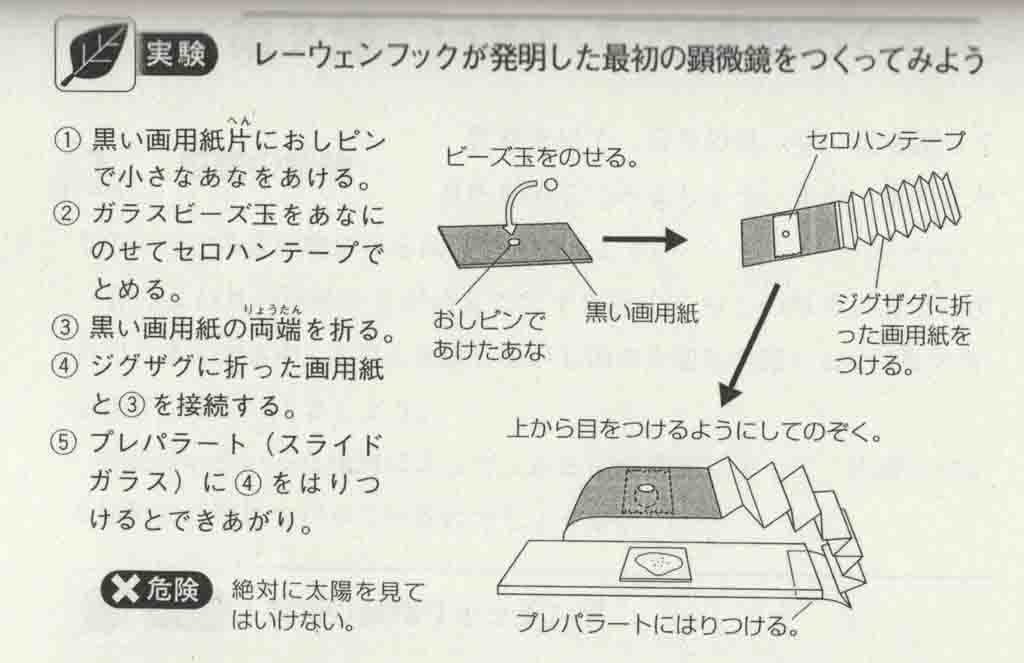

ある本で、「レーウェンフックが発明した最初の顕微鏡を作ってみよう」というのが載っていて、その作り方は下のようになっています。

1.黒い画用紙片に押しピンで小さな穴を開ける。

2.ガラスビーズ玉を穴に載せて、セロハンテープでとめる。

3.黒い画用紙の両端を折る。

4.ジグザグに折った画用紙と3を接続する。

5.プレパラート(スライドガラス)に4を貼り付けると出来上がり。

<質問1>

この顕微鏡は実際に今でもある程度のものを見るには十分使えるのですか?

<質問2>

ジグザグに画用紙を折るのはなぜですか?

突然のメールで不躾に質問などして、申し訳ありません。

ご迷惑でなかったら、教えて下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

ここで、いわれているある本とは「新しい科学の教科書1」ということです。

このシリーズは、そのほかに「新しい科学の教科書2」と「新しい科学の教科書3」

があります。(I-satto記)

ご質問ありがとうございます。

さて、まず、顕微鏡を最初に発明したのはレーウェンフックではありません。現在の接眼レンズと対物レンズがある顕微鏡を複式顕微鏡といいますが、この形式の顕微鏡は、オランダの眼鏡屋さんのヤンセン父子によって1590年から1609年ころにかけて発明されたといわれています。一方、対物レンズとか接眼レンズという組合せを使わないで、複数のレンズを使ったとしても一組の凸レンズとして働くようなルーペ形式の顕微鏡を単式顕微鏡といいます。

ところで、レーウェンフックが発明した一枚のレンズによる顕微鏡はいわゆるルーペとは異なった独特の構造をしていたために、今までのルーペとは異なり高倍率が得られました。また、レーウェンフックは1670年から1690年にかけて、この単式顕微鏡で原生動物や細菌,淡水性の藻類などの微生物,魚類の赤血球の核,横紋筋の微細構造など多数の新発見をしたほか、ヒトの精子の発見,水中を泳ぎまわる無数の微生物の存在を明らかにし、当時の人々に大きな衝撃を与えたので、その業績と共にこの単式顕微鏡が有名になりました。

さて、レーウェンフックの顕微鏡は基本的には球状のガラス球が凸レンズになり、しかも通常の凸レンズに比べ、非常に曲率が大きいため、高倍率が得られることを特徴とします。しかし、単一のレンズは色々の収差(ひずみ)を含みます。これは、複式顕微鏡にすることと、レンズを組み合わせることによってこの収差(ひずみ)を小さくできますが、レーウェンフックの単式顕微鏡では無理です。この収差があると、顕微鏡で覗いた像がひずんでしまったり、色がずれてしまったりします。

ところで、レーウェンフックの単式顕微鏡の作り方はさまざまですが、基本的にはガラス棒をバーナーなどで熱して球状にしてそれを使用します。

さて、ご覧になった書籍は「新しい科学の教科書1」ということで、その書籍の166ページには左のような図でれーウィンフックのけんっび強が説明されています。この説明からレーウィンフックの顕微鏡を作ることを考えましょう。

1.黒い画用紙片に押しピンで小さな穴を開ける。

顕微鏡には余分な光がレンズの中に入らないようにすることが重要です。そのためにはレンズの回りを覆うことと、レンズに入った光が色々なところに反射して、レンズの中を余分な光で明るく照らしてしまうことを防ぐために黒い

紙を使うことは重要です。また、ピンで小さな穴を空けていますが、これは上に述べたように、単式レンズは構造上収差(ひずみ)を避けられません。その収差はレンズの中心部で小さく、周辺部で大きくなります。従って、これらのひずみを避けるために小さな穴を開けて、レンズの中心部分のみを使うようにします。

2.ガラスビーズ玉を穴に載せて、セロハンテープでとめる。

少し上に述べたように通常はガラス棒をバーナーで熱して球状にしますが、ガラスビーズ球でも可能です。但し、ここで注意をしなければならないのは、ガラスビーズ球の中に気泡(空気の泡)が入っていないものを使う必要があります。大きい必要はなく小さなビーズ球で十分です。

3.黒い画用紙の両端を折る。

これは、1の理由と同じですね。

4.ジグザグに折った画用紙と3を接続する。

上手にピントを合わすための位置調節ができるようにするためと思います。特に必要はないかもしれません。

5.プレパラート(スライドガラス)に4を貼り付けると出来上がり。

プレパラートに近づけたり遠ざけたりして大きさの変化を確認してみると良いとお思います。

さて、ご質問ですが

<質問1>

この顕微鏡は実際に今でもある程度のものを見るには十分使える

のですか?

かなりのものを見ることができます。但し、通常の顕微鏡に比べると見劣りするのはいたし方ありません。

<質問2>

ジグザグに画用紙を折るのはなぜですか?

これは詳しくは判りませんが、上で述べたようにピントや位置を合わせやすくするためではないでしょうか?

ところで、実際、レーウェンフック型の顕微鏡を作成する場合の焦点位置などを考えて見ましょう。レンズの焦点距離は以下の式で求めることができます。

レンズのプレパラート側の曲率半径 r1

レンズの眼側の曲率半径 r2

レンズの厚さ d

レンズの屈折率 n

とすると、レンズの焦点距離 f は以下の式で表されます。

さて、ここで、球の焦点距離を求めてみましょう。

r1=r

r2=−r (r1と曲がっている方向が逆ですからね)

d=2r (レンズの中心の厚さはレンズの直径ですから、半径の2倍です)

n=1.5 (ガラスの屈折率は通常1.5程度です)

f=1.5 r

となります。

ということは、半径rの球状レンズの焦点距離はレンズ(球)の中心から半径の1.5倍のところに有ることになります。即ち、レンズの表面から半径の0.5倍離れた位置より内側に試料をおかなければなりません。

このように、この種のガラスビーズを用いた単式顕微鏡はレンズが球状であるため、非常に焦点距離が短くなり、プレパラートとガラスビーズの距離を近くしなければなりません。また、眼もガラスビーズに十分近づけなければなりません。暗くなりがちなので、手に持って、明るいほうにかざすようにして観察します。太陽の方向には向けてはいけません。眼を傷めます。

例えば、半径2mm(直径4mm)の球状ガラスビーズをレンズに使ったとすると、試料はレンズから1mm以内におかなければなりません。従って、「新しい科学の教科書1」のように作成したのではピント調節が難しくなると思います。従って、以下のような形で作ったほうが使いやすいかもしれません。

虫めがねのように、近くにある小さなものをレンズで拡大して大きくしてみる場合には、焦点の内側に見るものをおかなければなりません。逆に焦点より外側にある遠くのものを見るとぼけて見えたり、逆さまに小さく見えてしまいます。もし、虫めがねなどの凸レンズ(おじいさんやお父さんの老眼鏡でもOK)をお持ちならば試してみてください。虫めがねや顕微鏡の仕組みについては「顕微鏡の仕組み」を望遠鏡については「天体望遠鏡の仕組み」を参考にしてください。

ということで、レンズの焦点距離より内側に、試料(見るもの=プレパラート)を置き、ビーズ球が半径2mm(直径4mm)なら、試料(見るもの=プレパラート)とビーズ玉の間隔を1mm以内にしなければならなくなるのです。眼の位置とは無関係です。あくまでも、プレパラートとビーズ玉の間隔です。

このように1mm程度の間隔を保持するのは、「新しい科学の教科書1」のようにジグザグに折った画用紙では、きちんと固定できずに、震えてビーズ玉とプレパラートの位置が、近づいたり離れたりして見にくくなるでしょう。