| 【科学のつまみ食い】 | 昆虫採集の準備 | 昆虫の捕まえ方・つかみ方 | |

| はじめに | 標本作りの準備 | 標本の作り方 | |

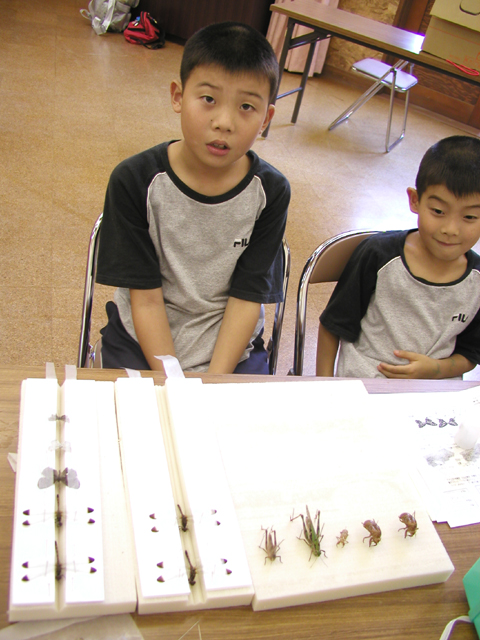

| 小1の標本 | 小5の標本 | ||

| 昆虫標本を作ろう | |||

【標本の作り方】

1.昆虫を殺す

標本にするためには昆虫を殺さなければなりません。採集したチョウやトンボは三角紙に生きたまま保存されているはずです。体の大きなチョウやトンボは三角紙の上から注射器でエーテルなどの毒液を注射します。

体の小さなチョウやトンボは注射するのは困難ですから、三角紙の上から昆虫の胸の部分を圧迫します。少し強く圧迫してやると昆虫は死んでしまいます。

三角紙に保存されていないバッタやせみ、カブトムシなどの昆虫は注射器で胸にエーテルなどを注射します。

羽をばたつかせることの無い小さな昆虫は脱脂綿にエーテルを含ませた殺虫瓶に入れて、蓋をし、しばらく置いておけば、昆虫は死んでしまいます。

2.体をやわらかくする

昆虫は死んだ直後は体が柔らかいので、そのまま標本作りに進みます。死んでから時間が経って固くなった昆虫は羽を広げることができなくなりますので、注射器で体に水を注入して体をやわらかくしてやる必要があります。特にチョウなどは死んで時間がってしまった場合には体をやわらかくしてやる必要があります。

3.内臓を取る

トンボやバッタ、カマキリ、せみなども羽を広げると良いですが、体が大きいので、十分乾燥させないで、そのまま標本にすると腐ってしまうことがあります。十分乾燥できれば良いですが、そうでない場合は、メスやカッターで昆虫の体の腹を切り、ピンセットなどで内蔵を引っ張り出して取り除きます。そのあと、脱脂綿を中に詰めて、接着剤で切り口を固定します。トンボは胸の部分に少し切り込みを入れて、細いたけひごを入れます。チョウは小さいので内臓を取らなくても良い場合が多いです。

4.羽を広げる

トンボは羽をつかんで羽が切れないようにゆっくりと広げます。チョウは羽を手で触ると美しいリンプンが取れてしまいますので、羽には直接触れないようにします。長の体を持って背中側から駆る区域を吹きかけながら、羽を広げていきます。バッタやせみ、カブトムシ等、通常羽を閉じている昆虫は片羽だけを、広げます。羽が固いので、ゆっくり広げながら、展翅板に広げます。

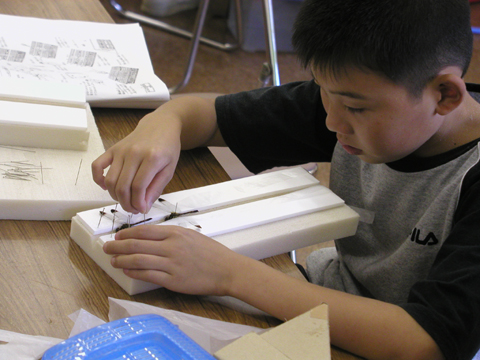

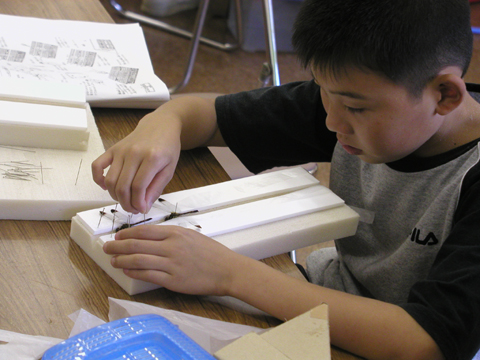

5.針を刺す

昆虫の形を整えるために展翅版や展足板を使用しますが、その際、昆虫針で昆虫をとめます。そのとき、チョウやトンボは胸の中央に昆虫針を刺します。せみやバッタ、カブトムシなどは胸の右寄りに刺します。バッタやカマキリなどで横から見たほうが良い場合には、胸の上のほうを横から昆虫針を刺します。

6.展翅版に刺す

チョウやトンボなどのように羽の形を整える場合はテンシバンを使用します。昆虫の体に昆虫針を刺し、展翅板の溝の中央に垂直になるように刺しします。昆虫の体は、羽お広げた場合に羽の高さが展翅版の高さと一緒になるようにします。

7.仮止め

展翅板に展翅テープで羽の付け根をゆるめに止めます。テープはまち針で展翅板に固定しますが、まち針は羽から遠いところに刺します。

8.形を整える

8.形を整える

柄つき針等で羽の形を整えます。羽の翅脈という筋に柄つき針を引っ掛けて形を整えます。強く引っ掛けると羽が傷つくので注意します。形を整えながら、羽の近くで展翅テープをまち針で更に固定していきます。

9.外側をとめる

羽の外側を展翅テープで固定します。

10.展足板に刺す

羽を広げない昆虫や体の太い昆虫は展足板で足の形を整えます。まず、昆虫針を体に刺し、展足板に止めます。ピンセットでで足の位置を決め、針で動かないように固定します。この時、まち針は足に刺さないで、内側や外側から支えるようにして固定します。足が硬いようでしたら、昆虫の足を熱湯につけると少しやわらかくなります。

11.台紙に張る

小さな昆虫の場合には、箱に脱脂綿を敷き、その上で足の形を整えます。乾燥したら、台紙に接着剤で貼り付けます。

12.乾燥させる

展翅板や展足板、小さな昆虫を入れた箱を密閉できる箱に乾燥剤と防虫剤をいれ、標本を展翅板ごと入れて乾燥させます。

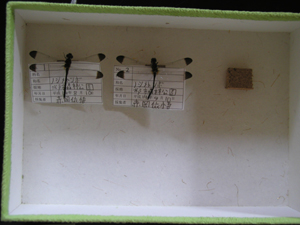

13.標本を並べる

十分に乾燥したら、ラベルを作り、標本箱に昆虫針ごと刺して、並べます。中には乾燥剤と防虫剤を入れて完成です。